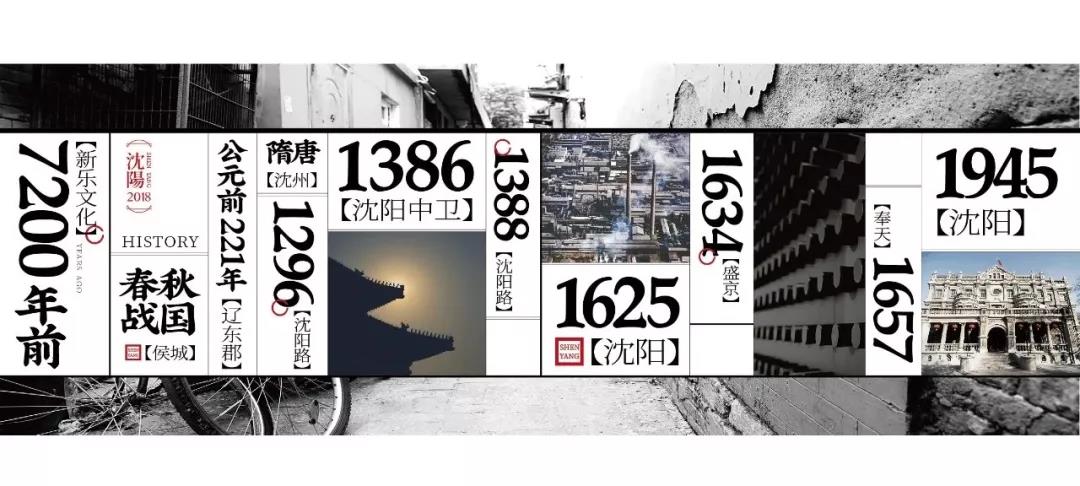

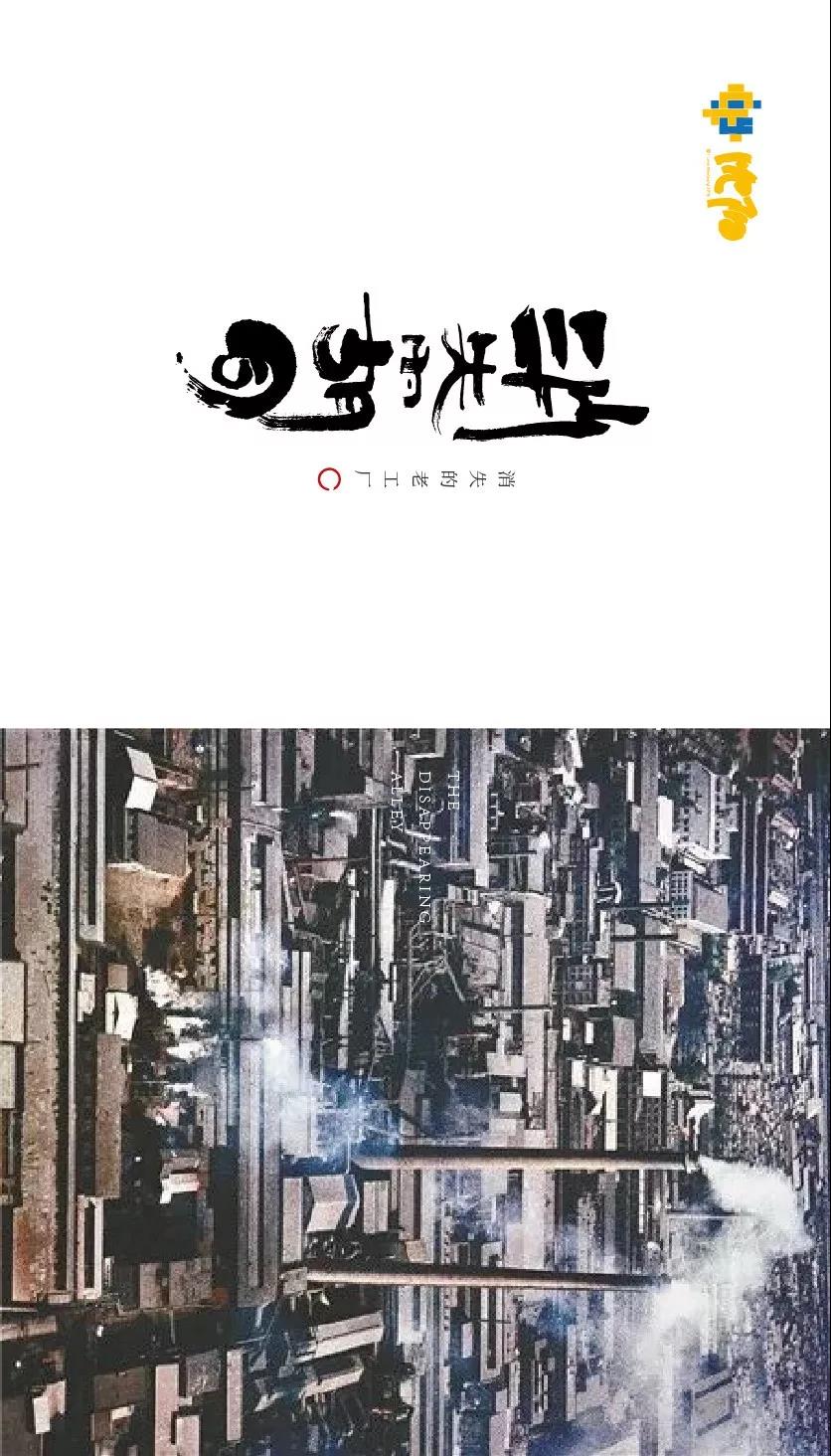

消失的胡同:急需追溯的盛京记忆

中国的城市化进程从十九世纪下半叶持续至二十世纪中叶,当城市的功能日趋完善,我们的生活水平也在不断提高,但当我们回望历史,审视城市的血脉掌纹,总会有新的发现,对于我们所热爱的城市,彼此间似乎少了些深入交流。所以我们决定,通过多种手法,多维叠加的视觉表达,为城市发声,在符号化的表达之外,发掘更多关于城市的真挚情感,呈现更加真诚与凝练的人文总结。

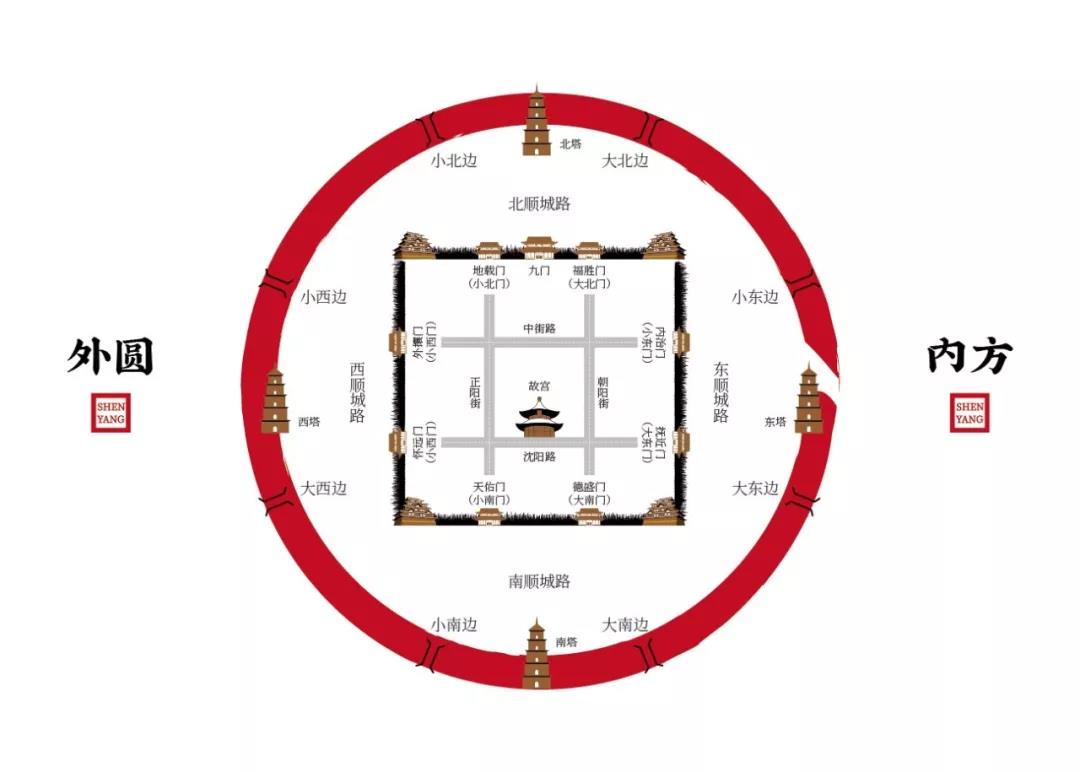

从清定都沈阳这一天起,沈阳城才有了系统完善的城市建设规划,即所谓内有“井”字型大街的方城,外有圆郭,四方有四个塔寺,方城与圆郭之间有八条放射状的大街的格局,整个城平面像一个车轮的形状。这种格局体现了中国传统文化,这种格局也可以说是沈阳城最早的规划。

过去有人说这种格局是依据太极八卦学说设计的,即城内的中心庙为太极,钟鼓楼为两仪,东西南北四座塔为四象,八座城门为八卦,圆形的外城象征天,方形的内城象征地等。实际上内城的方型是汉族城市模式的具体体现,而外城的圆形则更表现的是满族游牧民族聚集地的建筑形式,内外城的结合是满汉民族文化融合的体现。

格局尚在 内核难寻

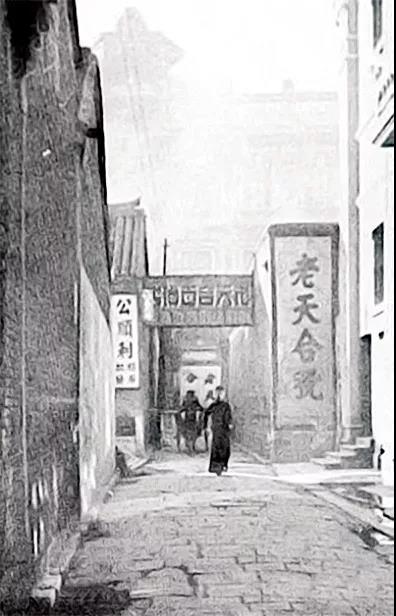

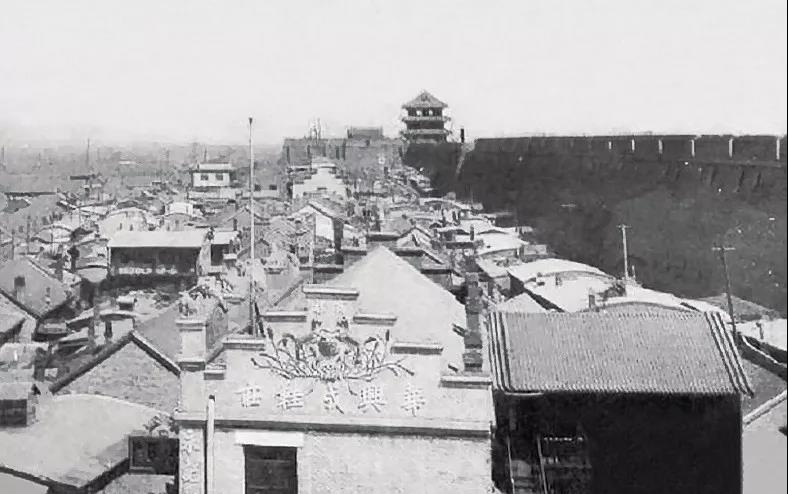

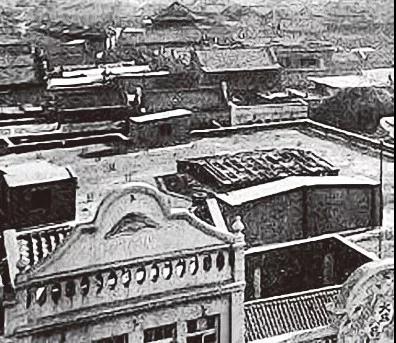

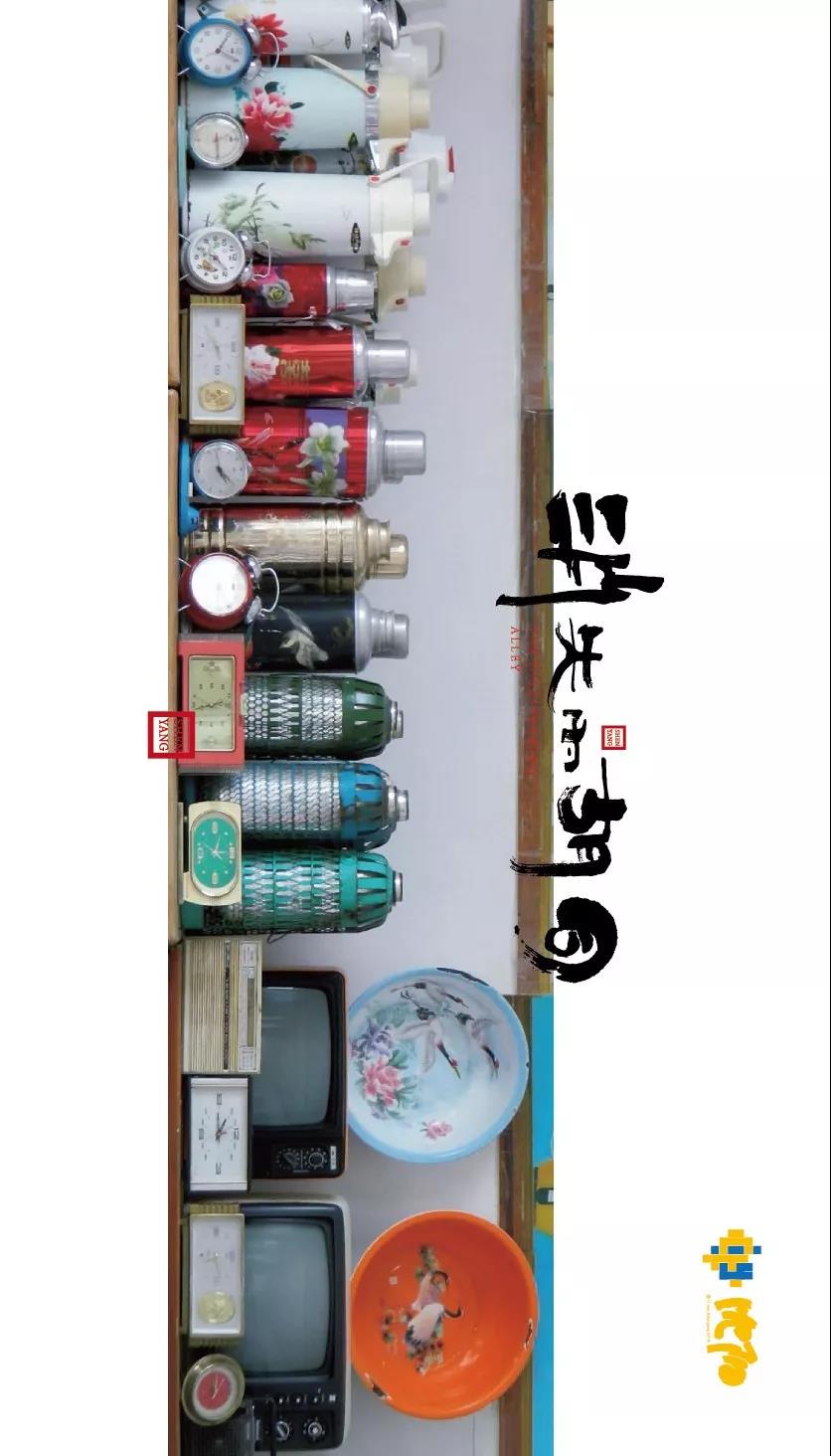

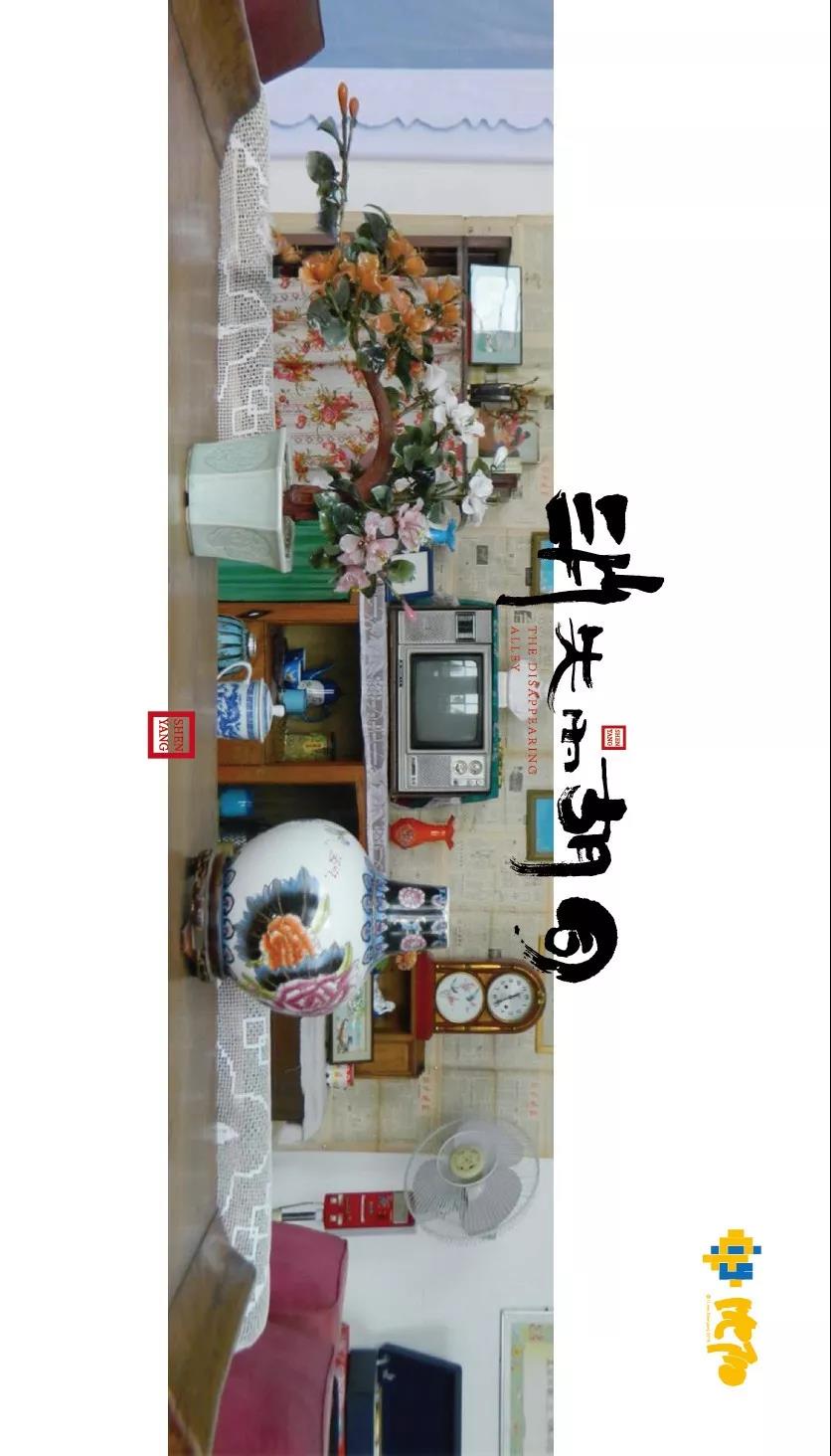

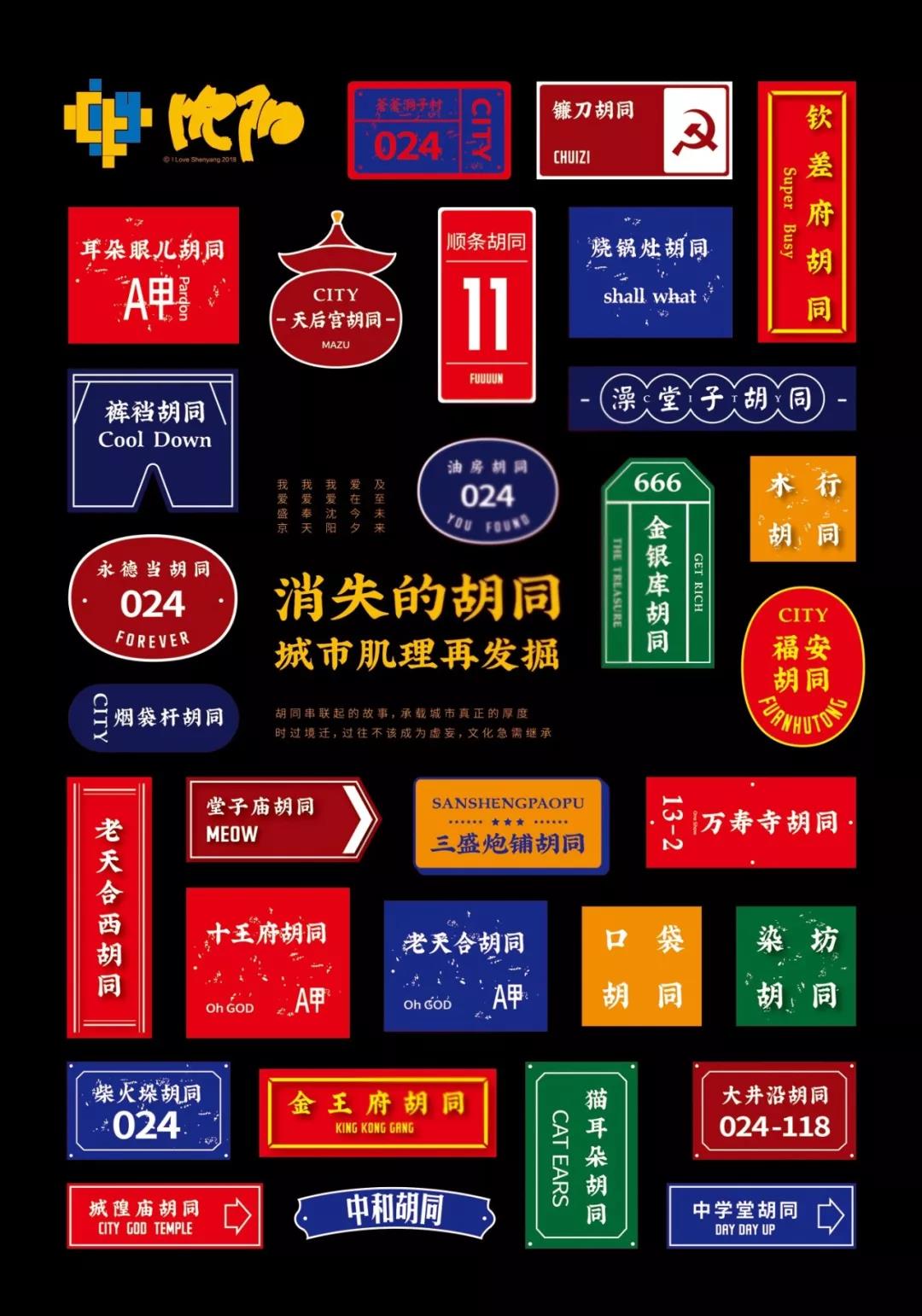

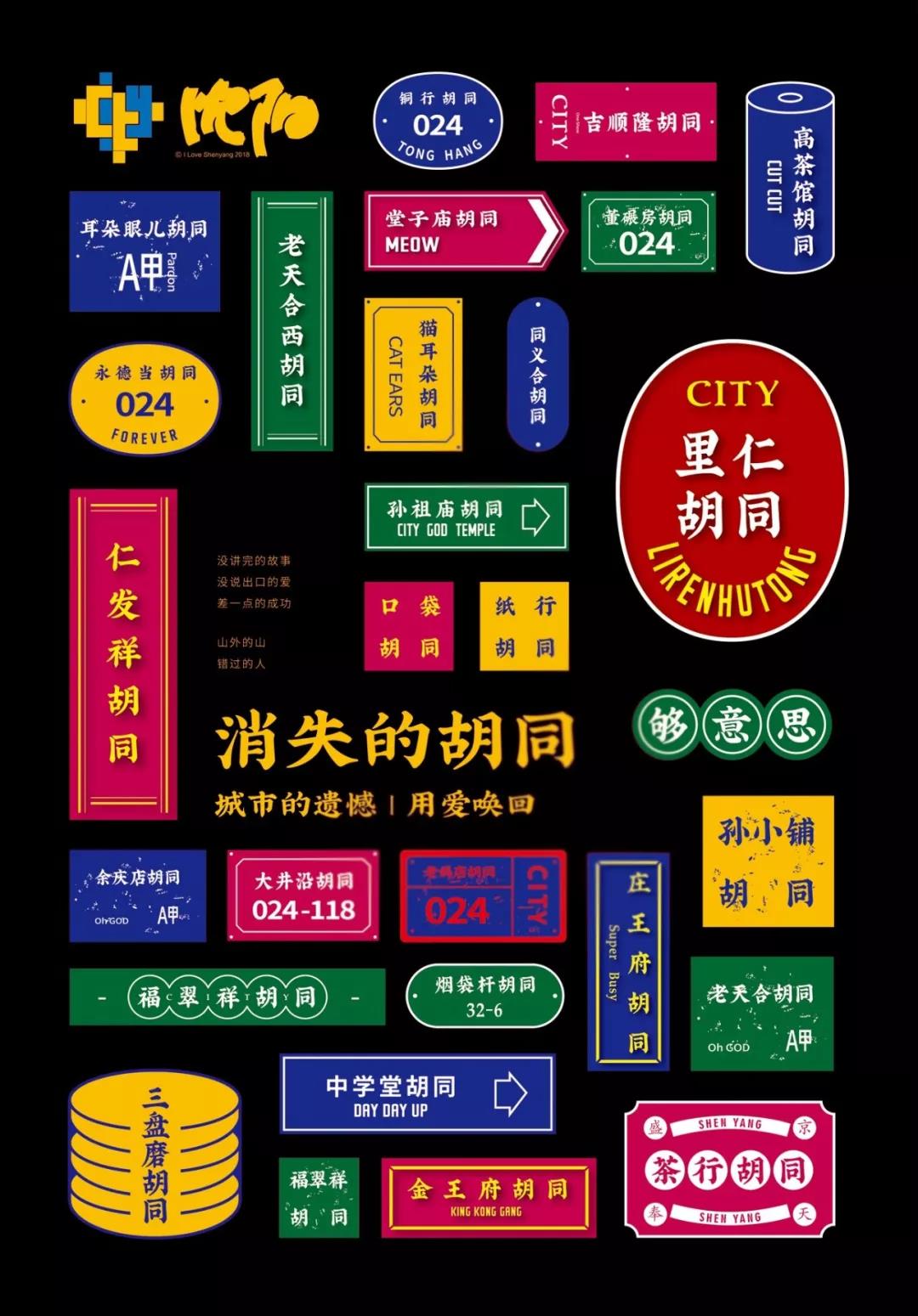

在今天的沈阳,很难发现保留完好的胡同。但这座城市的人回忆童年的时候,一种关于居住场所的情愫就此缺席。胡同从清朝至民国,见证了满城风雨,也守护了岁月静好。无论长短曲折,总是故事的源头。当一切不再清晰,我们该如何去追溯,去寻觅?

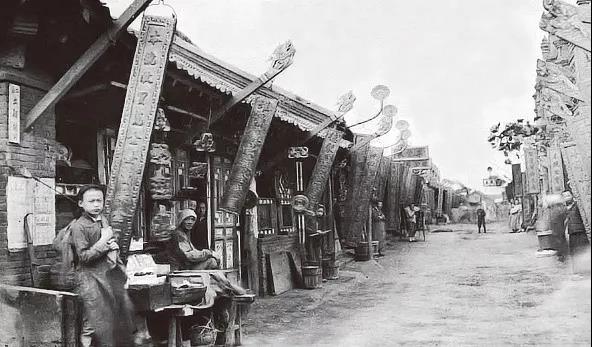

老天合胡同

奉天城小西门里

铜行胡同

出颖胡同

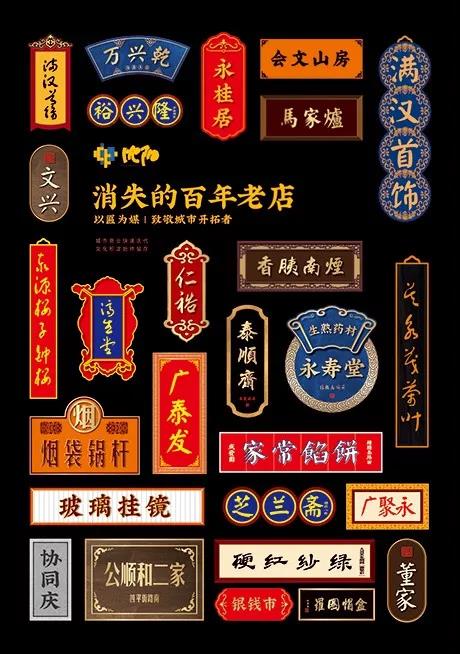

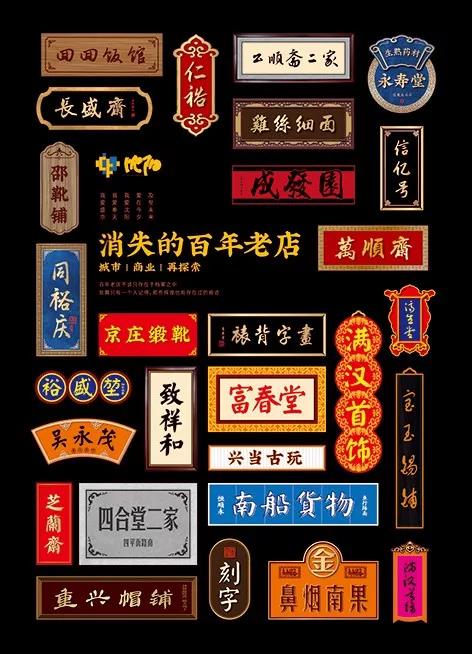

消失的百年老店

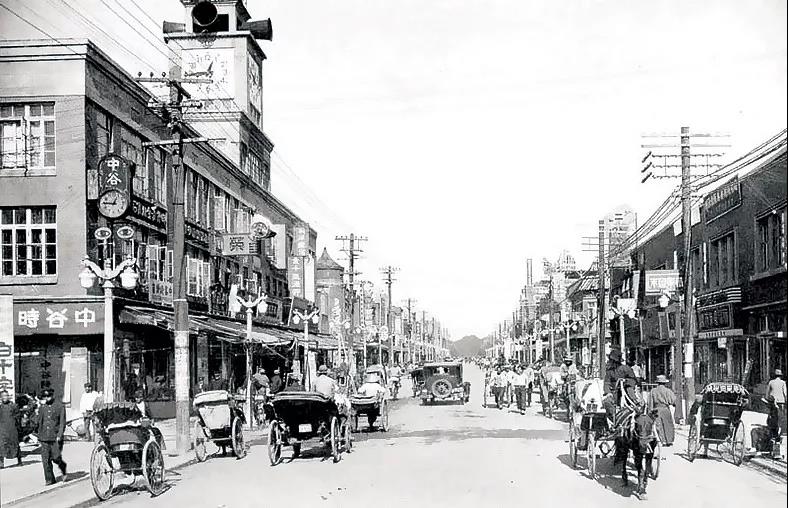

老字号就像一个冒号,后面出现的是回响在旧街巷中的悠长叫卖,或是出现在老相片里的旗幡和招牌。尽管这些都是温暖的符号,但似乎已与眼下的生活渐行渐远。

中街

太原街

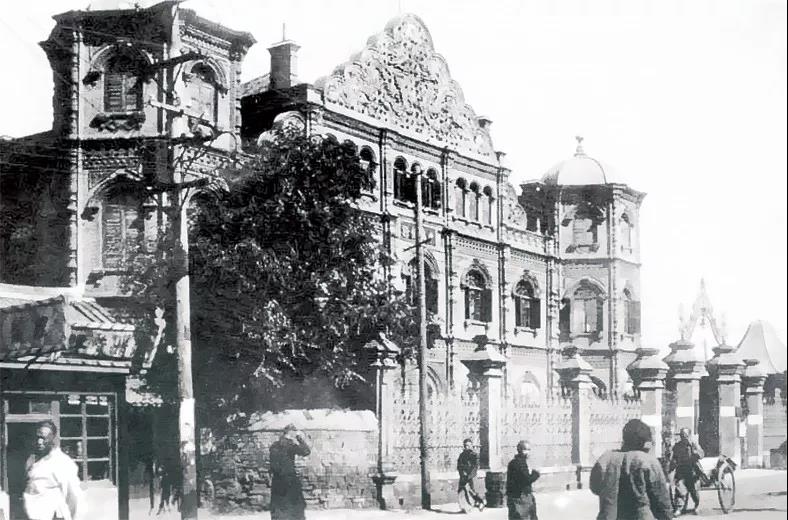

奉天银行

奉天大和旅馆

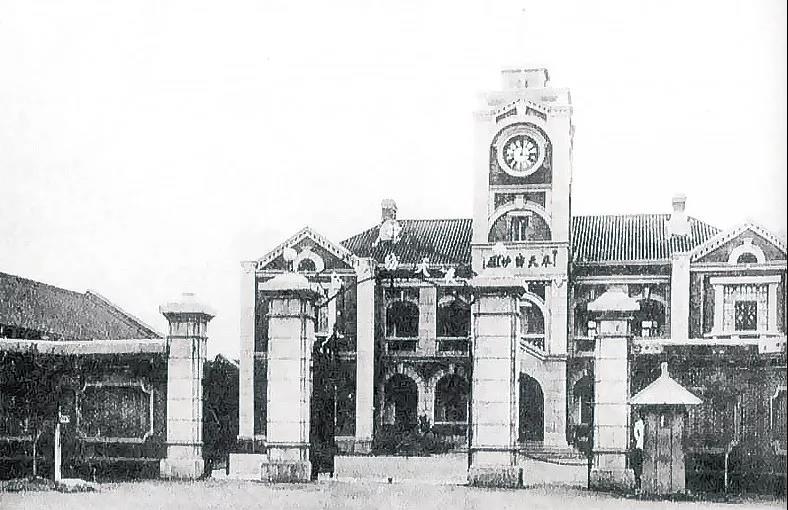

奉天纺纱厂

奉天机器局

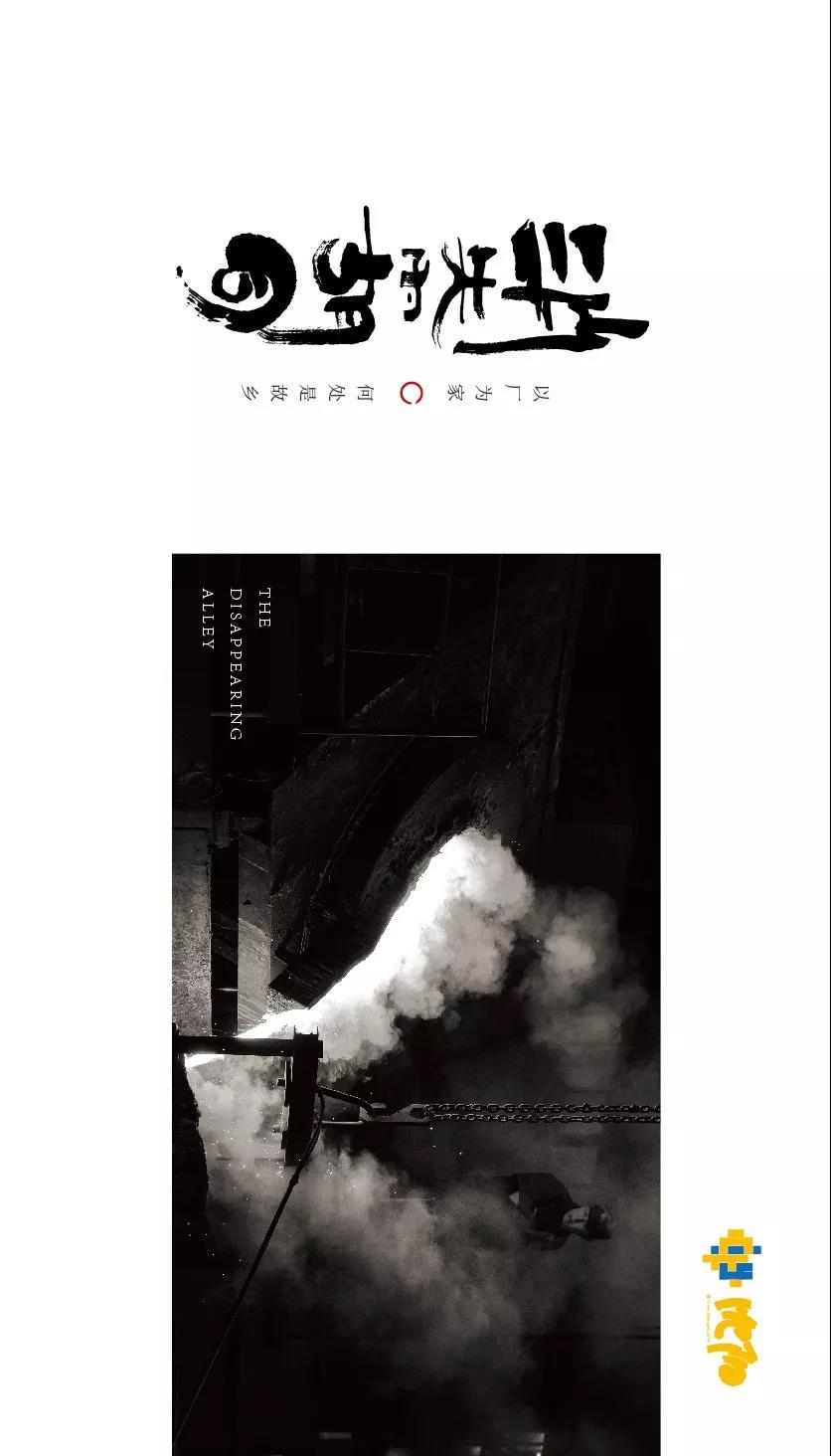

消失的老工厂

新中国建立初期,作为老工业基地,当时的沈阳市铁西区是国内最大、最密集的城市工业聚集区,在铁西区484平方公里的土地上,曾经集中了1000余家企业,拥有30多万产业工人大军。

创作团队漫谈

出版人 & 艺术指导:杨一峰

Publisher & Art Director

Crazy Yang

其实沈阳有很多值得发扬的文化元素,但我们今天看到的城市与建城之初已经有了非常大的区别,虽然城市与人的交流正在重新建立,但很多充满历史感的地点已经再难寻觅,历史感不是可以营造的做旧效果,也不是文化古迹,它是基于长期文化积淀下的一种表达。文化感和历史感是城市自身的一种气质。沈阳这座城市既是帝王都城也是痛楚之地,沉重的家国命运背后,有着许许多多普通人的情感投射,我们试图唤起那份情怀,不论骄傲或是悲情,那些胡同里的时光和曾经的时空,都是值得留住的珍贵记忆。它属于城市,也属于城市中的每个人。

执行主编:大船

Executive Chief Editor

Colin Ding

我本人不是在沈阳长大的,但来到这座城市也已经很多年了。起初会惊讶于它的繁复,是个历史和现代化进程交叠演进的地方,但随着不断深入了解这座城市,我发现它能留住的总是比失去的更少。不少人提到沈阳的文化艺术总是叹气,以文化沙漠来自嘲,这里面颇有些工业与艺术的互不相让。“消失的胡同”创作计划是一次难得的溯源,这些地点存在了成百上千年,而消失殆尽却只用了几十年的时间。我们拆掉了文化本身,不能再拆掉回忆和信仰。

责任编辑:老娜

Editor in Charge

Fiona

沈阳是一个文化古城,但当你亲自来到这座城市中探寻的时候,你会发现在景点之外,想要寻找历史的踪迹似乎有些困难,就连儿时的胡同也一并不复存在。我们并不想控诉,也不必追问,只是想默默呈现给你,一份未曾见过的旧日掠影。

平面设计:桃子

Graphic Design

Peach

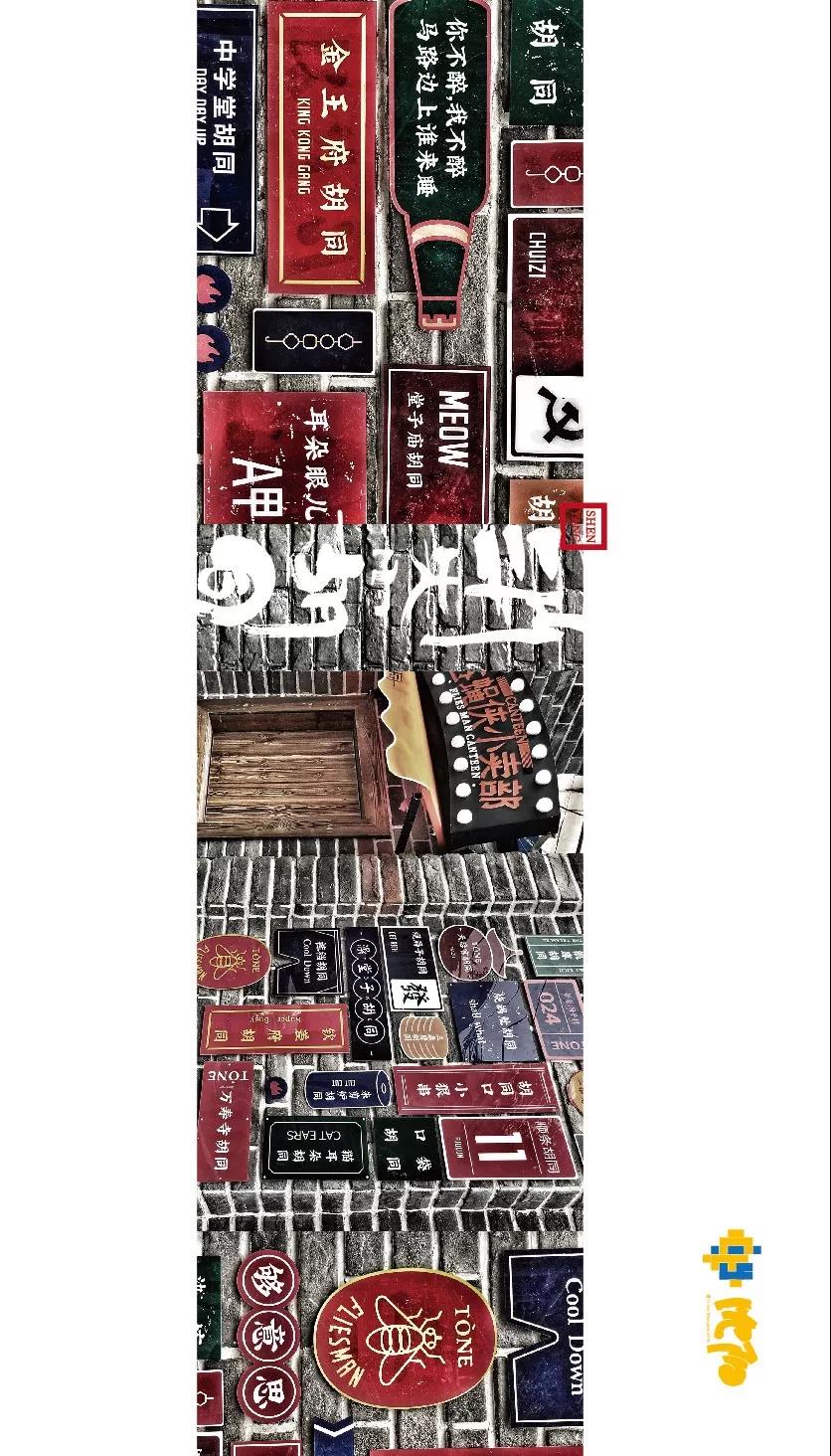

每座城市都有属于自己的符号,不只是碑文拓本中的文字和雕栏玉砌的图案。有一种隐藏在所有人眉宇间的气质,那正是城市的精气神。如果说通过大量的历史资料去寻找胡同的踪迹是尊重历史,那么追问历史亲历者便是对当下的关照。胡同中的画面印在无数人的脑中,构成了童年回忆,也构筑了众多有趣的灵魂。挖掘城市文化的过程,也是对自身所处境遇的重新思考。

设计助理:阿晗

Assistant of Graphic Design

Hans

沈阳真的美,在满清和民国这样的特殊历史时期,这里的文化曾呈现出异彩纷呈的局面,但这种局面很快就在重工业的雾霾当中被埋没了。挖掘这些东西,属于很多人的个人回忆,当然也是整座城市的记忆。